멤버십 가입하기디지털 카메라 매거진 온라인 구독 서비스 가입하기

멤버십 가입하기디지털 카메라 매거진 온라인 구독 서비스 가입하기

디깅, ‘파다’를 뜻하는 영어 단어 ‘Dig’에서 파생된 신조어로 어떤 것에 집중해 파고드는 것을 의미한다. 그런 개인의 취향과 니즈가 소비로 직결하면서 요즘 라이프스타일에 있어서 빼놓을 수 없는 트렌드로 자리잡고 있는 디깅 소비. 디지털카메라매거진 에디터는 어떤 것을 디깅할까? 알아두면 쓸모있을지도 모르는 에디터의 수집 취향을 공유한다.

에디터·이예진

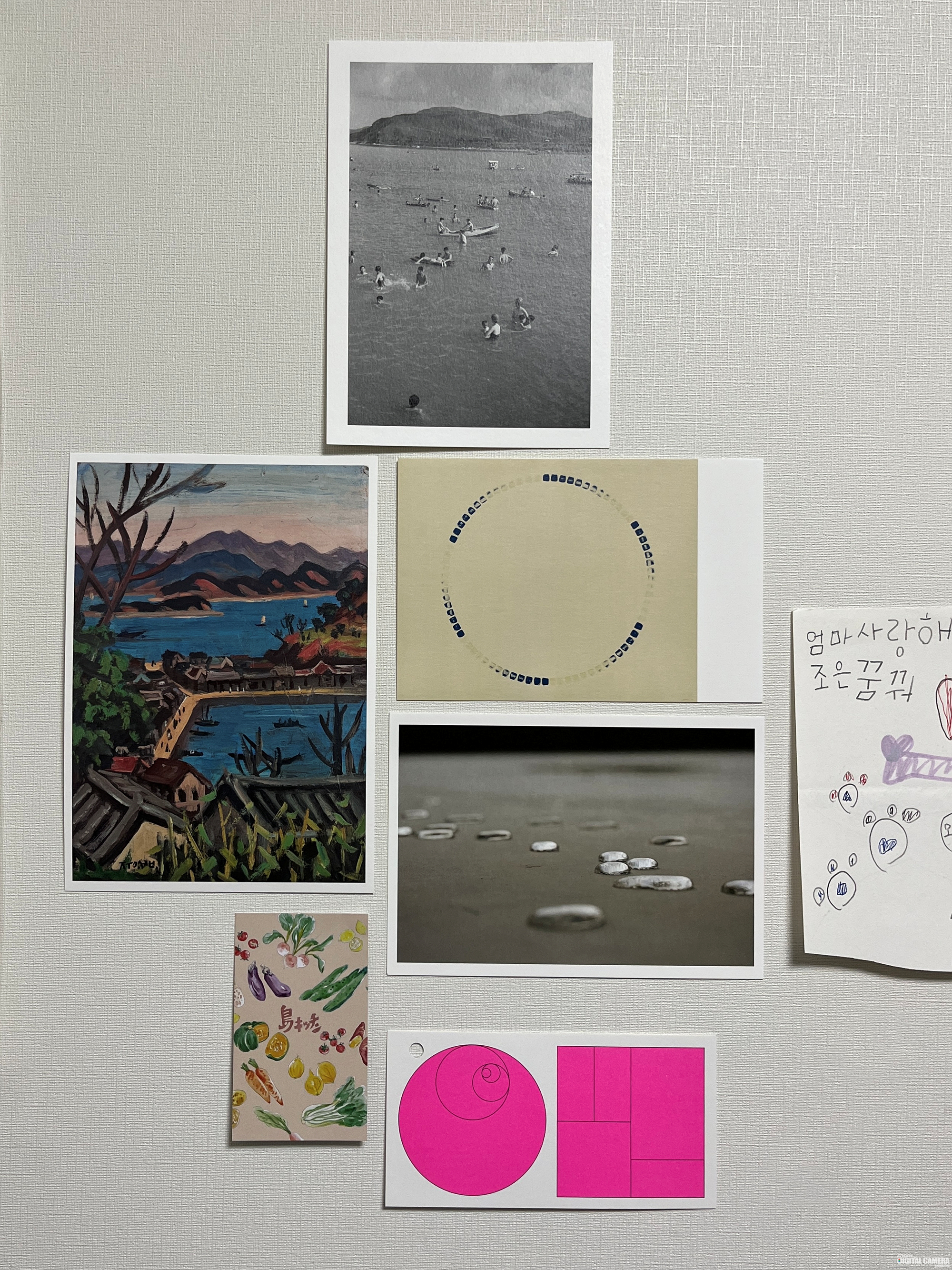

▲ 엽서에는 그 작품을 처음 마주했을 때 느낀 감정이 새겨진다. 옛 앨범 속 빛바랜 사진을 보고 있는 듯 한 장 한 장 추억이 가득하다.

카메라와 사진만큼 내가 열렬히 좋아한 것이 있을까 반문하다가 번뜩 엽서가 떠올랐다. 언제부터 엽서를 수집했는지 정확히 기억나지 않지만 서랍 한 칸에 있는 수십 장의 엽서들이 오랜 수집의 시간을 말해준다. 내가 모으는 엽서는 주로 미술, 사진 전시를 본 후 좋았던 작품을 기억하기 위해 사둔 ‘기록’의 의미를 갖는다. 학창 시절에 비싼 도록 대신 몇천 원으로 쉽게 작품을 간직할 수 있는 엽서를 골랐던 것이 엽서 수집의 시작이었다. 액자에 넣거나 벽에 붙여 두기만 해도 전시장에서 느낀 감명이 떠오른다. 손 안에서 종이의 물성으로 만져보는 엽서 속 작품은 사뭇 생경하게 다가올 때도 있다. 무엇보다 가까이에서 작품 구석구석을 살펴볼 수 있어서 좋다.

▲ 올해 본 전시 중 인상 깊었던 작품들을 내 방 벽면에 붙였다. 사진가 한영수의 서울 뚝섬, 이중섭의 선착장을 내려다 본 풍경, 일본 데시마 미술관과 이우환 미술관에서 구입한 엽서들.

이제는 값비싼 도록에도 지갑을 열 줄 아는 나이가 되었지만 여전히 엽서 한 장이 주는 힘은 강하다. 전시 관람 티켓도 QR 코드로 바뀐 시대에 무엇 하나라도 손에 잡히는 것을 남기고 싶은 마음. 작품을 감상하며 느낀 감정이 휘발돼 사라지지 않도록 엽서 한장에 꾹 눌러 담아 고이 간직한다.

▲ 구입한 엽서를 넣어주는 봉투에도 미술관마다 특색이 있다. 언제 어디서 본 작품인지 기억하기 위해 봉투째 간직하고 있는 엽서도 있다.